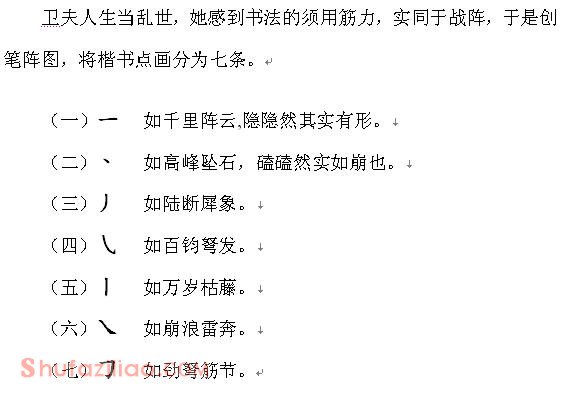

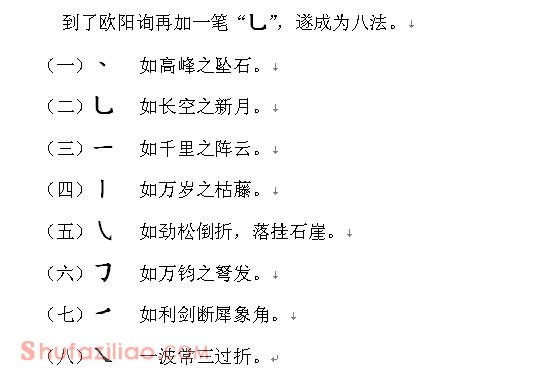

如果丢开“法”不说,我却注意到一点,为一般所忽略的,便是永字八法的形容注释,全是在讲一个“力”字,正如相传卫夫人的笔阵图,欧阳询的八法,着眼处并未两样。

此外,我所欲言的,是笔法应方圆并用的。世俗说,虞字圆笔,欧字方笔,这仅就迹象而言,是于书道甘苦无所得的皮相之谈。用笔方圆偏胜则有之,偏用则不成书道。明项穆说:“书之法则,点划攸同;形之褚墨,性情各异,犹同源分派,共树殊枝者何哉。资分高下,学别浅深,资学兼长,神融笔畅,苟非交善,讵得从心。”

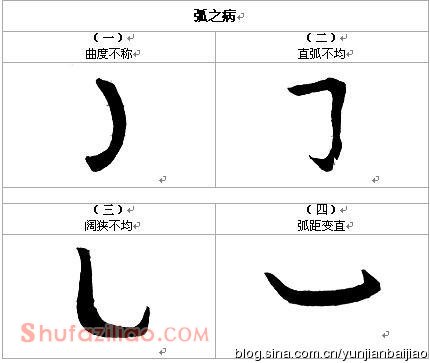

至于学书先求“平正”,诸位休小觑了这二个字。“横平竖直”真不是易事。学者能够把握“横平竖直”,实在已是了不起的功力。我们正身而坐,握管作字,手臂动作的天然最大范围是弧形的一线,从左到右所作横划容易如此;右上作直划容易如此;左下其势也如此。我常说,一种艺事的成功,不单是艺术本身的问题,“牡丹虽好,绿叶扶持”,条件是多方面的,天资、学识、性情尤有不同。就艺术本身来讲,诸位听了我讲的运笔问题,我相信决不至于一无所得。但即使在听了以后能完全领会,在实际方面不能说:“我已经能运笔”。所以,真正得领会,必须在“加倍工学临写书法”之后,而且一定要等到某一程度以后,然后才能体验到某一点,并且见到某一点,那是规律,绝难勉强。

关于运笔问题,古人精议,略尽于此,学者能随时反复体会,就可以受用不尽了。

第六讲 结构问题

现在讲到结构问题。结构就是讲点划、位置、多少、疏密、阴阳、动静、虚实、展促、顾盼、节奏、回折、垂缩、左右、偏中、出没、倚伏、牡牝、向背、推让、联络、藏露、起止、上下、仰覆、正变、开阖之次序,大小长短之类聚,必使呼应,往来有情。广义一点讲,关于行间章法,都可以包括在内。结构以一个字言,好比人面部的五官;以行间章法言,好比一个人的四肢百骸,举止语默。

我们看见五官有残疾或不端正的人,除了寄予同情之外,因为过于触目诧异,或者觉得可怕,或者觉得可笑。或者是因为他的猥琐、他的凶恶,使你觉得此人面目可憎。或者像破落户、有烟瘾的人,所穿垢腻且皱的绸袍子,把喉头的纽扣扣在肩膀上。或者像窭人暴富,欲伍缙绅,一举一动,一言一笑,处处不是。或者像壮士折臂、美人眇目。这与作字的无结构,不讲行间章法,所给予人的印象何异!从前《礼记》上说:“体不备,君子谓之不成人。”作字不讲结构,也便是不成为书。

赵子昂云:“学书有二:一曰笔法,二曰字形。笔法不精,虽善犹恶;字形不妙,虽熟犹生。”冯钝吟云:“作字惟有用笔与结字。用笔在使尽笔势,然须收纵有度;结字在得其真态,然需映带均美。”是的,初学作字,先要懂得执笔,既然懂得了执笔,便应进一步懂得运用,运用懂得之后,然后再学习点划体制。扬雄说:“断木为棋,刓革为鞠,皆有法焉。”书法的神韵种种,在学者得之于心,而法度必须讲学。康有为说:“学者有序,必先能执笔,固也。至于作书,先从结构入,划平竖直,先求体方。次讲背向、往来、伸缩之势,字妥帖矣。次讲分行布白之章法,求之古碑,得各家结体章法,通其疏密、远近之故。求之各书法,得各家秘藏验方,知提顿方圆之用。浸淫久之,习作熟之,骨肉、气血、精神皆备,然后成体。体既成,然后可言意态也。”

古人讲结构,往往混入于笔法,如陈绎曾的《翰林要诀》、无名氏的《书法三昧》、李溥光的《永字八法》等,实在是当时馆阁所尚,虽有精要处,而死法繁多,使人死于笔下,学者不去考究,何尝不能暗中相合。至于张怀瓘的《玉堂禁经》、李阳冰的《翰林密论》,比以上三种虽较高些,但徒立名目,越讲得多,越讲不完全,越使学者觉得繁难。王应电讲书法点划,分为十法,近人卓定谋别为九法,将我国所有各种字体、笔划基础归纳在内,然在普通应用,无甚关系。

这种说明,都是外状其形,内含实理。学者于临池中有了相当的功夫,然后方能够体会。

近人陈公哲,列七十二种基本笔画,颇为繁细,虽是死法,然于开悟初学,尚属切实可取。可以将其笔画与字样、举例对看一遍。

清蒋和的《书法正宗》,论点划殊为详尽,虽亦都属于死法,然初学者却都可以参考。其内容分:(甲)平划法,(乙)直划法,(丙)点法,(丁)撇法,(戊)捺法,(己)挑法,(庚)钩法,(辛)接笔法,(壬)笔意,(癸)字病。(字病于第七讲中引到。)

又王虚舟、蒋衡合辑的分部配合法,笔画结构取用欧、褚两家,可以参阅。

讲结构而先讲点划偏傍,正如文字学方面的先有部首一样。亦正是孙过庭所谓“积其点划,乃成其字”的意思。等点划、偏傍明白了,循序渐进,再配合结构。蒋和所著,大法颇备,学者正宜通其大意。

以上所举陈、蒋、王等所著的参考资料,在已有成就的书家看来,是幼稚的,或不尽相合的,但对初学入门者却是有用的。执死法者损天机,凡是艺术上所言的法,其实是一般的规律,一种规矩的运用,所以还必须变化。所以昔人论结构有“点不变谓之布棋,划不变谓之布算子,竖不变谓之束薪。”的话,学者所宜深思。

一个人穿衣服,不论衣服的质料好坏,穿上去都好看的人,人们便称之为有“衣架”。反之,质料尽管很好,穿上去总没有样子的,便称为没有衣架。有衣架和没有衣架是天生的,难以改造。至于字的间架不好,只要讲学,是有方法可以纠正的。汉初萧何论书势云:“变通并在腕前,文武造于笔下。出没须有停优,开阖借于阴阳。”后汉蔡邕的《九势》中说:“凡落笔结字,上皆覆下,下以承上,使其形势递相映带,无使势背。转笔宜令左右回顾,无任节目孤露。”王羲之《记白云先生书诀》云:“起不孤,伏不寡,回仰非近,背接非远。”欧阳询云:“字之点划,欲其相互接应。”又云:“字有形断而意连者,如:以、必、小、川、州、水、求之类是也。”孙过庭云:“一画之间,变起伏于锋杪;一点之内,殊衄挫于毫芒。” “初学分布,但求平正。既知平正,务追险绝。既能险绝,复归平正。初谓未及,中则过之,后乃通会。” “一点成一字之规,一字乃终篇之准,违而不犯,和而不同。”姜白石云:“字有藏锋出锋之异,粲然盈楮,欲其首尾相应,上下相接为佳。”卢肇曰:“大凡点划不在拘之长短远近,但勿遏其势,俾令筋脉相连。” 项穆日:“书有体格,非学弗知。……初学之士,先立大体。横直安置,对待布白,务求其匀齐方正矣。然后定其筋骨,向背、往还、开合、联络,务求融达贯通也。次又尊其威仪,疾徐、进退、俯仰、屈伸,务求端庄温雅也。然后审其神情、战蹙、单叠、回带、翻藏、机轴、圆融、风度、洒落。或字余而势尽,或笔断而意连。平顺而凛锋芒,健劲而融圭角。引伸而触类,书之能事毕矣。”“书有三戒:初学分布,戒不均与欹;继知规矩,戒不活与滞;终能纯熟,戒狂怪与俗。若不均且欹,如耳、目、口、鼻,开阔长促,邪立偏坐,不端正矣。不活而滞,如泥塑木雕,不说不笑,板定固窒,无生气矣。狂怪与俗,如醉酒巫风,丐儿村汉,胡行乱语,颠仆丑陋矣。又,书有三要:第一,要清整,清则点划不混杂;整则形体不偏斜。第二,要温润,温则性情不骄怒;润则折挫不枯涩。第三,要闲雅,闲则用笔不矜持;雅则起伏不恣肆。以斯数语,慎思笃行,未必能超人上乘,定可为卓焉名家矣。”

这些话都是在讲,学书先知点画结构,而后行间、章法、结构。虽亦有时代风气的不同,但是其大纲是可得而言的。欧阳询的三十六条结构法,大概是学欧书者之所订,便于初学,宜加体会。

明李淳整理前人所论,演为大字结构八十四法,每取四字为例,作论一道,颇足以启发学者。

隋代释子智果《心成颂》,其所言结构精要,多为后人所本,兹录后:

回展右肩:头顶长者向右展,宁、宣、壹、尚字是。

长舒左足:有脚者向左舒,实、其、典字是,或谓个、彳、木、才之类。

峻拔一角:字方者抬右角,国、周、用字是。

潜虚半腹:划稍粗,于左右亦须著远近、均匀,递相覆盖,放令右虚,用、见、冈、月字是。

间开间阖:“無”字四点为上合下开,四竖为上开下合。

隔仰隔覆:“竝”字两隔,“畺”字三隔,皆斟酌二、三字仰覆用之。

回互留放:谓字有磔掠重者,若“爻”字,上住而下放, “茶”字上放下住是也,不可并放。

变换垂缩:谓两竖划,一垂一缩,“并”字右缩左垂,“斤”字左缩右垂是也。

繁则减除:王书“懸”字,虞书“毚”字,皆去下一点。

疏当补续:王书“神”字、“处”字皆加一点。

分若抵背:卅、册之类,皆须自立其抵背。鐘、王、虞、欧皆守之。

合如对目: “八”字、“州”字之类,皆须潜相瞩事。

孤单必大:一点一划,成其独立者是也。

重立仍促:昌、吕、爻、棗等字上小;林、棘、絲、羽等字左促;森、淼等字兼用之。

以侧映斜:撆为斜,磔为侧,交、欠、以、入之类是。

以斜附曲:谓“ㄑ”为曲,女、安、必、互之类是。

单精一字,力归自得,向背、仰覆、垂缩、回互不失也。盈虚视连行,妙在相承起伏,行行皆相映带联属而不违背也。

又清人蒋和之全字结构举例,集诸名家讲论,颇为明要,足资学者参考。

宋代姜白石《续书谱》所言,有关结构者:

向背 向背者,如人之顾盼,指划,相揖相背。发于左者应于右,起于上者伏于下。大要:点划之间施设各有情理。求之古人,右军盖为独步。

位置 假如立人、挑土、田、王、衣、示一切偏傍,皆须令狭长,则右有余地矣。在右者亦然。不可太密太巧,太密太巧者是唐人之病也。假如“口”字在左者,皆须与上齐,鸣、呼、喉、咙等字是也。在右者,皆须与下齐,和、扣等字是也。又如“宀”头须令覆其下,“走”、“辵”皆须能承其上。审量其轻重,使相负荷;计其大小,使相副称为善。

疏密 书以疏为风神,密为老气。如“佳”之四横,“川”之三直,“魚”之四点,“畫”之九画,必须下笔劲净、疏密停匀为佳。当疏不疏,反为寒乞;当密不密,必至凋疏。

曾文正公曰:“体者,一字之结构。”今人张鸿来以势式、动定二者,分用笔、结字曰:“书之所谓势,乃指其动向而言,此用笔之事也;书之所谓式,乃指其定象言,结字之事也。”

但是,结构是书学上的方法,是艺术方面的技巧,而不是目的。换句话说,便是在书法上的成功,还有技巧以上的种种条件。举例说:文昌帝君、观音菩萨,装塑得五官端正,可以说无憾了,但是没有神气。如果作字在结构上没有问题了,而不求生动,则绝无神气,还不是和泥塑木雕无异?作字要有活气,官止而神行,正如丝竹方罢而余音袅袅;佳人不言而光华照人。所以古人在言结构之外,还要说:“字字需求生动,行行要有活法。”李之仪云:“凡书精神为上,结密次之,位置又次之。”晁补之云:“学书在法,而妙在人。法可以人人而传,而妙在胸中之所独得。”周显宗云:“规矩可以言传,神妙必繇悟入。”都是说明此理,在学问、艺术上说,一个“悟”字关系最大。书法方面的故事如:张旭见公主与担夫争道而悟笔法;又观公孙大娘舞剑器而得其神。试问,舞剑器与担夫争道,于书法发生什么干系?诸位现在当有以语我。

第七讲 书 病

书法应俱备的条件,不外乎神气、筋骨、血肉六个大字。三者之中,如果有一方面出现缺陷,作字便有毛病了。

神气二字,是有迹象可说的。譬如有病的人,他的精神气色,自然不会和健康者一样。书法上的神采气脉,亦一望而知。《书谱》上所说的“五乖”和“五合”,便是有病无病的根源。伪造古人墨迹,为何经法眼一看,便立辨真伪呢?原来,当他一心作伪的时候,心中有人,眼前有物,战战兢兢,惟恐失真。落墨动笔,气脉已经不贯,笔墨也不能像自运的随便,因此神采便没有了。书法上讲到神气,本来已是最高的一个阶段,这将在第九讲的《书髓》中谈到。

至于筋骨、血肉,那是有形质可指的,因为筋骨出于笔力,血肉出于水墨。一般毛病的发生,当然是由于不知执、使、转、用。而由于不识人家的毛病,或竟以丑为美,也是极普遍的现象。初学者欲明书病,如果一时难以辨明,可以从字页的背面求之。

由于不知执、使、转、用而来的毛病,昔贤早有举例,如蒋和所著《书法正宗》中所举:(癸)字病。字之有病,大家不免。初学不由规矩,往往满身疾病,不可救药。今兹所举,不过一斑,随时注意,有则改之,无则加勉,瑕疵既去,则完璧可期。

陈公哲的字病图说,分析归类,更为明白:

凡以上种种病态的由来,不外笔不正,锋不聚、锋不能逆入、用力不均、顿太重、过太滑、提太速、收太缓,自然有时也因受了用墨的影响。

从前,老前辈拿一部帖子去教子弟临写,往往在字旁边先圈好了朱圈,没有朱圈的字,便教子弟不必去临写。这种选字的工作是合理的,因为即使是一个大书家写的字,也未必个个是好的。同样理由,一个大文豪的文章,或者是一个大诗人的诗,也未必是篇篇都好、首首精采。不过一般老前辈的选字,都注意在结构方面,而忽略了某一家的根本毛病。譬如颜字,宝盖横折点势太重,好像一个人后脑勺上生了一个瘤;一捺的顿后提笔抽笔太快,好像从前老太太的金莲,加上现代摩登女子高跟鞋的后跟;一划的收笔顿笔也太重;一竖钩的回驻势太足。柳字三点水的三点,点势过分拉长,好像世俗所传明太祖画像的下巴。

李后主讥鲁公书为“田舍翁”。米襄阳云:“颜、柳挑踢,为后世恶札之祖。”又笑不善学颜者的笔墨,称之为“厚皮馒头”。赵孟頫云:“鲁公之正,其流也俗;诚悬之劲,其弊也寒。”黄山谷说:“肥字须要有骨,瘦字须要有肉。古人学书,学其二处;今人学书,肥瘦皆病,又常偏得其人丑恶处。如今人作颜体,乃其可慨然者。”这些话,都是着颜、柳字本身和学者的弊病。世俗不善学颜书的,一般的现象是写的臃肿、秽浊,正如麻疯、丐子;不善学柳书的,写得出牙布爪,亦是一股寒乞相。这都是学者过分地强调了颜、柳体的特点和弊病的缘故。在笔意方面讲也是如此,颜、柳字的“向”,意本来已经够明显的了,而学颜、柳者又莫不加以强调和奉承――我上面所谈的“不识人家的毛病”,正是指这等地方,而学者却误以为惟其如此,才见得是颜、柳体。于是学颜字的成“呆字”;学柳字的成“瘤字”,正是认丑为美。黄山谷所以“慨然者”,也正是因为“偏得其人丑恶处”吧。

再拿米芾的字来说,米作竖钩,往往用背意,努势也很过分,“挺胸凸肚”,力用到了笔外,正所谓近于“鼓努为力,标置成体。”于是便见得一股剑拔弩张之气,而学米者却每每又先得此种习气。《海岳名言》云:“字要骨格,肉须裹筋,筋须藏肉,帖乃秀润生,布置稳不俗。险不怪,老不枯,润不肥。变态贵形不贵苦,苦生怒,怒生怪。贵形不贵作,作入画,画入俗,皆字病也。”那么,米字得那种毛病,根据他自己得话来讲,恐怕便是“苦生怒”的证候。又,用指力者,笔力必困弱,欲卧纸上,势实为之,苏字有偃笔之病,正坐于此。现在,再举一些古人所论到的字病。